Publié en deux fois dans Le Monde libertaire,

n° 1765, du 12 au 18 février 2015

et n° 1767 du 26 février au 4 mars 2015

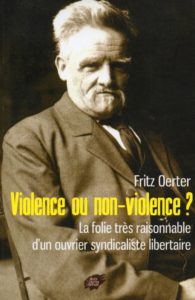

En 1920, en Allemagne, un ouvrier lithographe anarchiste, très estimé de ses camarades, publiait une brochure intitulée Gewalt oder Gewaltlosigkeit ? (Violence ou non-violence ?). Ce texte venait après le terrible massacre de la Grande Guerre que personne n’avait vraiment voulu éviter et qui fit, tant civils que militaires, quelque dix-neuf millions de morts ; cette brochure venait après le massacre des insurgés allemands et au moment où des groupes de corps francs (Freikorps) et de sections d’assaut (Sturmabteilung) tenaient le haut du pavé, c’est-à-dire en plein reflux de la vague révolutionnaire.

Fritz Oerter, l’auteur de ce fascicule, y prenait position clairement pour une révolution sociale non-violente, sinon sans violence.

Ce texte était publié l’année même du putsch de Kapp (13-17 mars 1920), tentative qui échoua essentiellement grâce à une grève générale de quatre jours.

À notre connaissance, en France, à cette époque, aucun militant libertaire n’avait avancé de telles idées. Il faudra même attendre 1924 pour que Romain Rolland utilise le terme de « non-violence » dans un livre consacré à Gandhi.

Le propos de Fritz Oerter était clair ; il parlait de lutte ouvrière, de « grève solidaire », de « grève générale », de « boycottage », de « sabotage » et de « tant d’autres moyens d’action directe ». En toute non-violence !

Et on pourra s’étonner qu’une telle idée, que l’on pourrait jugée totalement incongrue, ait ainsi pu jaillir en 1920 de l’esprit d’un militant ouvrier allemand.

Oui, nous pouvons être surpris de cette émergence conceptuelle car les idées ne naissent pas spontanément à partir de rien. Il aura fallu, nous semble-t-il, pour en arriver là, que d’autres démarches tant intellectuelles que sensibles soient déjà bien présentes, du moins en Allemagne.

Nous croyons trouver une explication dans l’influence exercée par Gustav Landauer (1870-1919), homme de la génération (à un an près) d’Oerter et militant dorénavant un peu mieux connu en France grâce, entre autres, au numéro 48 d’À contretemps de mai 2014 qui lui est consacré. Landauer fut le traducteur de Rabindranah Tagore et, de même façon, il fit connaître le Discours de la servitude volontaire de La Boétie.

Ajoutons que, selon le Dictionnaire des militants anarchistes sur la Toile (animé par Rolf Dupuy), Fritz Oerter était également un abonné régulier de L’En-dehors d’E. Armand qui a pu citer Henry David Thoreau dans ses publications. Cependant, il faudra attendre 1921 pour que le Civil Disobedience de ce dernier paraisse sous le titre de Désobéir, traduit par Léon Bazalgette.

Sans doute, d’autres sources sont à dénicher et à consulter…

Nous disions que ce texte naît en pleine période de reflux révolutionnaire ; aussi, il ne nous paraît pas aberrant de faire un rapprochement avec le propos d’Uri Gordon (Anarchy alive !) qui avançait l’idée qu’une période d’« hibernation de l’anarchisme » aurait permis l’introduction de la non-violence dans le combat social. Cette irruption aurait été de pair avec un rejet de l’anarchisme qui, lui, provoquerait automatiquement dans le grand public des images négatives de chaos, de violence aveugle et de destruction.

C’est une thèse. Il en est d’autres…

Quant à nous, quand bien même, quelquefois, nous pourrions discuter de ce qu’avance Fritz Oerter − car il y a quelques formules qui pour le moins nous embarrassent −, nous le placerons désormais parmi les devanciers d’un anarchisme non-violent en gestation.

Par exemple, nous nous poserons la question de savoir si son Gewaltlosigkeit ne serait pas un concept se rapprochant plutôt d’une action « sans violence » ; ce qui, bien sûr, ne veut pas dire être inactif. En effet, par la suite, les militants allemands d’après-guerre, voire ceux d’après 1968, utiliseront un terme proche et sans doute plus précis ; il s’agit de Gewaltfreiheit, c’est-à-dire l’action directe non-violente ou la direkte gewaltfreie Aktion qu’ils préférèrent pour son dynamisme (les germanophones plus curieux pourront consulter le journal Graswurzelrevolution actuellement publié).

Si on peut s’interroger sur les sources de la réflexion de Fritz Oerter, on est en droit également de se demander quelle était la situation en d’autres lieux. La publication en 2014 de deux livres sur le sujet tombe à point. Il s’agit du Mouvement anarchiste en France de David Berry et de l’Histoire mondiale de l’anarchie de Gaetano Manfredonia. Nous nous sommes donc, avec nos lunettes partisanes, plongé dans ces œuvres.

Le mouvement français

Pour une bonne compréhension de la situation française, David Berry dessine une histoire qui se positionne entre les deux guerres, de 1917 à 1945, mais avec un retour sur le passé jusqu’en 1840.

Si, en France, à ses débuts, l’organisation ouvrière est essentiellement pacifique et tournée vers le mutualisme et la coopération, elle sera relayée un peu plus tard par un syndicalisme « plus agressif » ; le mot d’ordre d’alors étant par ailleurs le fédéralisme puis l’autonomie décentralisée, appellations qui se préciseront en collectivisme antiétatique puis en communisme libertaire.

C’est autour de l’année 1877 que se développera une idée qui aura grand succès : la propagande par le fait, illégale et violente, qui, sans doute, fut influencée par les hauts faits du nihilisme et du terrorisme russes de la même époque. Les publications anarchistes d’alors ne manquaient pas d’encourager les grèves expropriatrices et la grève générale insurrectionnelle ; de même, la violence contre la propriété et contre les personnes était exaltée.

C’est surtout la brève période de 1892 à 1894, temps par excellence du terrorisme en France, qui a imprimé dans l’esprit du grand public une marque semble-t-il indélébile.

Rappelons aussi que, à l’époque, nombreux étaient ceux qui croyaient la révolution imminente. On supposait tout pareillement que des actes individuels de violence ou émanant de petits groupes seraient l’étincelle allumant la révolution. Le congrès de l’AIT de 1881 n’avait-il pas préconisé le poison, les armes à feu, le couteau et les explosifs comme déclencheurs ?

Le gouvernement français répliqua massivement par des lois dites « scélérates » dirigées essentiellement contre les anarchistes.

David Berry écrit : « Globalement, l’ère terroriste eut très peu d’effets positifs. Cette stratégie n’obtint pas le large soutien populaire… »

Ce qui n’était pas l’avis du syndicaliste Robert Louzon de La Révolution prolétarienne qui notait en 1937 que cette période fut « comme le coup de gong qui releva le prolétariat français de l’état de prostration et de désespoir où l’avaient plongé les massacres de la Commune ».

Et David Berry de répliquer : « Les données disponibles semblent en réalité suggérer le contraire : à savoir que l’ère terroriste illégaliste ne produisit rien d’autre que l’isolement des anarchistes, l’hostilité croissante d’autres tendances socialistes, une répression accrue et une image violente négative dont les anarchistes ont eu bien du mal à se débarrasser depuis lors. »

Ce que corrobore Jean Maitron, l’auteur de l’Histoire du mouvement anarchiste qui, de son côté, qualifie cette période de « maladie infantile de l’anarchisme ».

Dans l’introduction à son livre, David Berry rappelle le propos de Daniel Guérin qui dans Ni Dieu ni maître donnait, entre autres raisons du discrédit, non mérité, de l’anarchisme, le soin de ses commentateurs « de ne tirer de l’oubli, de ne livrer à une tapageuse publicité que ses déviations, telles que le terrorisme, l’attentat individuel, la propagande par les explosifs ».

Kropotkine fut un de ceux qui, après avoir approuvé le caractère violent de la propagande, corrigea le tir en écrivant qu’« un édifice basé sur des siècles d’histoire ne se détruit pas avec quelques kilos d’explosif ».

C’est à cette époque que certains anarchistes se tournèrent vers « l’action économique », vers le syndicalisme, mais en lui donnant une tonalité nouvelle, ce que l’on a nommé l’anarchosyndicalisme ou le syndicalisme révolutionnaire, reprenant ainsi une idée de Bakounine à propos de la méthode d’émancipation : « Il n’en est qu’une seule. C’est celle de la lutte solidaire des ouvriers contre les patrons. C’est l’organisation et la fédération des caisses de résistance. »

Les anarchistes de France attendaient la révolution ; ils eurent la guerre ; guerre qui ouvrit la voie aux épisodes révolutionnaires que l’on connaît en Russie et en Allemagne ; mais ces moments insurrectionnels débouchèrent aussi sur la double catastrophe du bolchevisme et du nazisme.

Il est à noter que beaucoup d’anarchistes passèrent au bolchevisme arguant de l’efficacité car ils pensaient que, pendant et tout de suite après le moment révolutionnaire, il faudrait nécessairement un exercice et de la violence et de l’autorité pour abattre les opposants. Ils justifiaient ainsi la nécessité d’une dictature du prolétariat, d’un État même provisoire, d’une Armée rouge, donc d’une autre forme de violence.

David Berry note que la période 1924-1934 se caractérisa par une régression militante due à la catastrophe de la guerre 14-18, aux scissions syndicales, à la « flambée d’espoir représentée par la révolution de 1917 », à l’échec des mouvements de grève de 1919 et de 1920.

Des événements à sensation vinrent cependant augmenter le tirage des journaux libertaires : le « suicide » de Philippe Daudet, fils du leader d’extrême droite, la tentative d’assassinat de Clemenceau par Émile Cottin et l’assassinat réussi de Marius Plateau de l’Action française par Germaine Berton. De tels événements, selon Nicolas Faucier, auraient contribué à maintenir un « climat favorable à la propagation des idées anarchistes » ; propos que corrige aussitôt David Berry en soulignant que Faucier « était d’opinion que les phases terroristes et illégalistes de l’histoire du mouvement ne lui avaient fait que du mal ».

Pas de non-violence, donc, dans ce livre ; Han Ryner et Félicien Challaye sont cités comme « pacifistes », de même qu’André Arru.

Une idée dormante

L’Histoire mondiale de l’anarchie de Gaetano Manfredonia permettra d’élargir notre vision. Cet excellent bouquin, bien illustré et agréablement mis en pages, s’adresse sans doute aucun à un public élargi qui y trouvera ce que l’on doit connaître d’essentiel de l’histoire anarchiste ; cependant, le militant tant soit peu cultivé n’y apprendra pas grand-chose. L’auteur, historien, quant à lui, a choisi ses entrées de la façon la plus objective et classique possible même si on pourra s’étonner de voir un tel cité et pas tel autre.

Mais il fallait faire un choix.

Évidemment, nous ne pouvions nous attendre que la part faite à la violence anarchiste ne soit pas largement illustrée, et il faudrait un esprit sacrément saugrenu pour chercher dans ce livre la trace de l’idée de non-violence ; aussi pensons-nous que le lecteur moyen sortira de cette lecture avec l’idée partagée par tout un chacun que la violence va presque de soi chez les anarchistes. Mais ce que l’on doit savoir, c’est que − et cela n’est pas dit de façon claire −, depuis le début de cette histoire, un certain nombre d’auteurs libertaires ont fait une critique de la violence armée pour changer la société.

Dès les premières pages, Gaetano Manfredonia cite le théoricien anglais William Godwin (1756-1836) qui, des tout premiers, va développer une pensée anarchiste du changement social et qui, à propos de la Révolution française, va se montrer critique du régime de la Terreur qu’elle installa et mettre en doute le bien-fondé des révolutions violentes car elles sont « le produit de la passion, non de la raison sérieuse et tranquille ». Et nous pourrions trouver dans l’œuvre de Godwin d’autres citations de ce genre.

Il est dit de Pierre Joseph Proudhon qu’il était « loin de prêcher la guerre civile », mais plutôt soucieux de convaincre de l’intérêt du mutualisme et du fédéralisme. Là encore, sur l’œuvre touffue de Pierre Joseph, il faudrait se pencher, œuvre trop complexe et souvent critiquable en bien des points pour se prêter ici à des développements.

En revanche, l’Américain Josiah Warren (1789-1874), anarchiste individualiste, est caractérisé par le « refus de l’utilisation de la violence comme moyen pour changer la société ». Mais nous n’en saurons pas plus sinon qu’il publia en 1833 un périodique intitulé The Peaceful Revolutionist et qu’il inspira la mise en place de différentes communautés libertaires.

Quant aux militants de l’Association internationale des travailleurs (AIT), qui commence son développement en 1864, ils vont, écrit Manfredonia, « spontanément prendre leurs distances avec les solutions pacifiques [c’est nous qui soulignons] et conciliantes de la question sociale qui ont prévalu jusque-là et promouvoir la formation de “sociétés de résistance” chargées de favoriser la réussite des grèves, en attendant que le salariat soit remplacé par la “fédération des producteurs libres” ». Il nous paraît que « résistance » et « grève » ne sont en rien contradictoires avec des comportements « pacifiques », mais il y a là une analyse qui nous déconcerte un peu par le sens donné aux mots.

On s’étonnera de voir cité quelqu’un de relativement inconnu : Plotino Rhodakanaty (vers 1828- ?), d’origine grecque, disciple de Fourier et de Proudhon, qui arrive au Mexique en 1861 et y introduit un socialisme de tendance antiautoritaire. C’est David Doillon qui, dans Viva la social !, précise que Rhodakanaty, opposé à une révolution armée, était partisan de la non-violence. Nous avions signalé dans une chronique précédente que ce dernier terme nous paraissait inadéquat.

En consacrant une analyse à Élisée Reclus, Manfredonia nous dit que c’était « un insurrectionnel convaincu que la force à l’encontre des oppresseurs est inévitable ». L’emploi du mot « force » n’est pas inexact, mais il est imprécis ; il prête à confusion parce qu’il y a d’autres forces que la violence. Mais c’est une imprécision qui revient à plusieurs reprises. Par exemple : « Tous les anarchistes, toutefois, ne sont pas des partisans de l’utilisation de la force » ; « certains anarchistes répondent à leur tour par l’usage immodéré de la force », etc.

C’est Errico Malatesta (1853-1932) qui a écrit : « S’il fallait pour vaincre dresser des potences sur la place publique, je préférerais encore perdre. » Pour autant, il était partisan de l’insurrection mais en désaccord avec le recours aux attentats aveugles. Ce qui peut le caractériser, c’est son souci de cohérence entre la fin et les moyens.

Bien sûr, il ne faut pas oublier Johann Most (1846-1906), un Allemand qui vivait aux États-Unis, qui écrivit Science de la guerre révolutionnaire, un petit guide concernant l’usage et la fabrication de la nitroglycérine et de la dynamite, mais qui ne soutint pas Alexandre Berkman (Pour quelles raisons ?) qui tira plusieurs coups de feu sur un patron.

À propos de l’anarchisme en Angleterre, après 1895, quand l’auteur cite Rudolf Rocker qui y vivait, il est signalé que « l’opinion publique se [montrait] très critique vis-à-vis des actes terroristes de propagande par le fait qui se [produisaient] sur le continent » malgré la sympathie réelle de quelques personnalités marquantes.

Emma Goldman (1869-1940), Lituanienne vivant aux États-Unis, semblait douter de l’utilité des attentats. Elle était pourtant la compagne d’Alexandre Berkman au moment où ce dernier essaya de tuer Henry Clay Frick, riche industriel et patron casseur de grève. Ce qui caractérise surtout Emma Goldman, c’est une exigence de faire correspondre la fin désirée aux moyens employés pour y parvenir.

Mais c’est la personnalité de Voltairine de Cleyre (1866-1912) qu’il aurait fallu sans doute éclairer. Elle qui, après qu’un sénateur des États-Unis se fut proposé d’« offrir 1000 dollars pour tirer un coup de fusil sur un anarchiste », lui écrivit une lettre ouverte, donnant son nom et son adresse, en déclarant qu’elle se tenait prête à s’exposer comme cible… mais en présence de témoins, car elle était une anarchiste reconnue, et cela depuis l’âge de 14 ans.

Dans un texte intitulé « De l’action directe » (1912), extrait d’un ouvrage de Voltairine (D’espoir et de raison, écrits d’une insoumise, Lux éd.), le terme de « non-violence » est employé. Sans doute le traducteur a-t-il anticipé sur l’évolution du vocabulaire car, à l’époque, on employait plutôt des termes, d’ailleurs assez malheureux, de « passive résistance » ou de « non-résistance au mal ». Il n’empêche, rien ne transparaît de cela dans le texte de Manfredonia qui écrit :

« L’anarchisme est un des rares mouvements politiques contemporains à estimer presque toujours (c’est nous qui soulignons) inévitable l’utilisation de la violence pour réaliser ses objectifs. »

Mais il rajoute :

« Qu’elle soit individuelle ou collective, la révolte, pour être légitime, doit savoir poser ses propres limites. La question de la cohérence entre la fin et les moyens joue donc un rôle central… »

Et écrit un peu plus loin, à propos de l’essor du syndicalisme d’action directe :

« Des voix de plus en plus nombreuses vont alors se lever pour pousser les militants à abandonner une stratégie insurrectionnelle qui les menait dans une impasse. »

C’est alors qu’il est question de la notion de « grève générale », une idée et une pratique qui ne peuvent choquer en rien le plus puriste des non-violents. Notre auteur déclare que la grève générale « est conçue explicitement comme une alternative tant à la propagande par le fait, à caractère terroriste, qu’à l’insurrectionnalisme de type quarante-huitard ».

C’est à propos des « milieux libres » et de La Cecila qu’il note que « l’ordre actuel ne tardera pas à disparaître sans que l’on ait recours à la violence » « si les travailleurs apprennent qu’il est possible de se passer de la propriété privée ».

Comment peut-on citer Julian Beck, Judith Malina, Paul Goodman, le mouvement Provo sans les associer à l’action non-violente ? Comment citer Hem Day (1902-1969) − qui « reprend le fil de ses publications pacifistes » − sans dire son travail d’édition incessant de textes sur la non-violence ? Comment ne pas dire que l’anarchiste David Graeber, récemment, a défendu la non-violence pendant les manifestations d’Occupy Wall Street ?

Certes, il est avancé en parlant de la Fraction armée rouge que les anarchistes, « pour la première fois de leur histoire, vont rejeter massivement la lutte armée qu’ils jugent inadaptée à la situation ». Cela sans un mot du journal Graswurzelrevolution.

Bien sûr, nous savons que tout le monde ne peut être cité ; aussi, Pierre Ramus et Anselme Bellegarrigue ne figurent que dans l’index. L’un comme l’autre avaient pourtant des positions très claires en ce qui concerne l’inefficacité des révolutions armées.

Pouvait-il en être autrement ? L’histoire anarchiste n’est-elle pas essentiellement une histoire de luttes violentes, de vaincus et d’exécutions ? Et Ravachol comme la bande à Bonnot ne sont-ils pas nettement plus vendeurs que les membres de la collectivité de La Cecilia ?

Oui, sauf mauvaise lecture, la non-violence n’est jamais citée ou seulement sous le vague terme de « pacifisme ». Faut-il en conclure quelque chose ? Nous n’osons pas parler d’occultation, de gommage involontaire d’une idée en ne la nommant pas, à l’inverse de ce qui fit Proudhon avec le mot « anarchie ». Mais sans doute faut-il être très sensibilisé comme nous le sommes à cette idée pour oser voir sa présence discrète et dormante tout au long de l’histoire de notre mouvement, et ce depuis le début avec William Godwin.

La violence est donc hégémonique, violence de l’État, violence du capitalisme et contre- violence des exploités et des dominés. La violence ouvrière et, plus particulièrement, la violence anarchiste s’expliquent sans peine, en France, d’abord comme une réponse à la répression cruelle de l’État bourgeois républicain face aux revendications des prolétaires : 1848, la Commune de 1870 où fut décimé le mouvement ouvrier parisien, Montceau-les-Mines en 1882, Decazeville en 1886, Fourmies en 1891, etc., sont des dates parmi d’autres à retenir.

Dirions-nous que la violence est dans la « nature » de l’humanité ? Dirions-nous que cela participe d’une violence généralisée et, en ce qui nous concerne, d’une violence de la culture occidentale ?

Certes, toutes les violences ne se valent pas, et certaines sont absolument inexcusables comme la violence hitlérienne. C’est le problème que traite Enzo Traverso dans La Violence nazie.

La quintessence de la violence occidentale

Lorsque nous abordons la question de l’extrême droite, du fascisme, du nazisme, etc., c’est très rapidement une idée de violence et de violence extrême qui nous vient à l’esprit ; nous pensons, d’un côté, à l’extermination des Juifs et des Tziganes ; de l’autre, à l’éradication des Slaves ou à leur mise en esclavage par les Germains. Cependant, si Auschwitz semble marquer une rupture dans la civilisation, ce n’est pourtant que l’aboutissement d’une culture guerrière de la violence où la plupart des pays européens se sont illustrés. Certains ont avancé que la violence nazie − et aussi mussolinienne quoique différente − était une réponse à la violence bolchevique qui a rempli les goulags de prisonniers rebelles, qui a pratiqué la terreur et l’« extermination de classe » ; ce que certains ont nommé une « barbarie asiatique ». Sans doute, mais les hitlériens, tout en condamnant le « communisme », l’ont quand même pris pour modèle de répression tous azimuts.

À Auschwitz, quelque chose d’inédit aurait eu lieu, un événement d’une brutalité inimaginable et sans précédent, « en trois ans et demi, le nazisme effaçait une communauté inscrite dans l’histoire de l’Europe depuis deux millénaires » ; et si ce crime antisémite ne peut être analysé comme un détail de la Seconde Guerre mondiale, un tel événement restera incompréhensible si nous ne le replaçons pas dans la longue durée du temps qui passe et, en particulier, si nous négligeons notre histoire coloniale encore toute récente.

Le nazisme, avec le pangermanisme, a hérité de la culture allemande, certes, mais également d’une société européenne qui conjuguait impérialisme, nationalisme, racisme et antisémitisme. Si l’antisémitisme peut être présent notamment dans les écrits de Luther, il n’est pas pour autant uniquement une « tare allemande » ; les pogromes étaient russes, l’affaire Dreyfus française, etc.

Par ailleurs, les massacres en nombre se répartissent équitablement entre toutes les nations, avec le génocide des Arméniens, avec les épurations ethniques en ex-Yougoslavie, avec le massacre des Tutsis, avec les massacres perpétrés par les Khmers rouges, avec le massacre des Peaux-Rouges, avec le massacre des Algériens, etc.

Il semblerait que tuer ses semblables soit plus facile qu’on ne le pense.

Il existe donc une culture ancienne de la violence qui est proprement occidentale. C’est ce que développe Enzo Traverso dans La Violence nazie, une généalogie européenne qui vient déconstruire une idée un peu trop simpliste qui voudrait exonérer nos nations dites « civilisées » de ses responsabilités.

Pour Enzo Traverso, « l’ancrage profond du nazisme, de sa violence », serait à replacer « dans l’histoire de l’Occident, dans l’Europe du capitalisme industriel, du colonialisme, de l’impérialisme, de l’essor des sciences et des techniques modernes, dans l’Europe de l’eugénisme, du darwinisme social », jusque « dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale ».

Et il est à constater que nous avons un peu rapidement refoulé notre histoire impérialiste et coloniale qui décrétait loi naturelle le fait d’exterminer les peuples vaincus que nous envahissions. Oui, nous, les Européens, nous avons échafaudé des structures mentales racistes alliées à notre nationalisme conquérant ; et les violences coloniales ont été « une première mise en pratique des potentialités exterminatrices ».

Karl Korsch avait bien fait le rapprochement entre colonialisme et nazisme en écrivant en 1942 : « La nouveauté de la politique totalitaire réside dans le fait que les nazis ont étendu aux peuples “civilisés” d’Europe les méthodes réservées auparavant aux “autochtones” ou aux “sauvages” vivant en dehors de la soi-disant civilisation. »

Lebensraum

La notion d’« espace vital » (Lebensraum) n’est pas une originalité nazie bien qu’elle ait été forgée en 1901 par un géographe allemand. Si l’Angleterre, la France, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas et d’autres ont pu étendre leur « civilisation » au-delà des mers, l’espace vital de l’Allemagne ne pouvait s’ouvrir, lui, que vers l’est, du côté des Untermenschen slaves, les sous-hommes russes ou polonais.

S’il y avait des sous-hommes d’un côté, il y avait des « races déclinantes » de l’autre qui capitulaient devant la domination des Européens. Un certain Dr Richard Lee pouvait déclarer devant le taux élevé de mortalité chez les Maoris : « Nous devons le regarder comme une illustration de l’humanité dans sa forme la plus rudimentaire où certains groupes reculent et disparaissent devant d’autres éclairés par l’intelligence et dotés d’une supériorité intellectuelle. »

Un autre, Ludwig Gumplowicz, faisait remarquer que les Boers considéraient « les hommes de la jungle et les Hottentots » comme des « êtres qu’il est permis d’exterminer comme du gibier ». En 1904, un certain général allemand, von Trotha, donna un ordre d’« anéantissement » des Hereros de l’actuelle Namibie. Selon ce même général, c’était là une « guerre raciale », menée contre des « peuples déclinants ».

Ailleurs, la guerre moderne conduite contre les « indigènes » éthiopiens avait sa part de cruauté : nombre de photos montrent les soldats italiens s’exhibant avec les têtes coupées des résistants ; les fanatiques de Daesh n’ont rien inventé.

Alexis de Tocqueville pensait que les tribus indiennes américaines « ne possédaient pas » ce continent, mais l’« occupaient » provisoirement, attendant d’être remplacés par les Européens. C’était pour lui un modèle à appliquer à l’Algérie où la destruction des villages et le massacre des populations arabes n’étaient que des « nécessités fâcheuses ».

Racisme de classe

Il faut ajouter, en Russie, l’extermination de la classe bourgeoise (essentiellement les koulaks, paysans propriétaires plus ou moins riches) par le bolchevisme. De son côté, le monde ouvrier n’échappa nullement à l’ostracisme de la bourgeoisie, à sa « racialisation » du conflit de classe. Classes laborieuses, classes dangereuses, classes inférieures, toutes portaient la marque du crime, de la maladie, de la folie, de la prostitution, de la saleté et de la révolte.

Ainsi le massacre des communards de 1871 fut-il approuvé sans honte par certains de nos meilleurs littérateurs ; c’était une sorte de nettoyage salutaire, une désinfection du corps social, « une horrible nécessité ».

*

Oui, il fallait un esprit particulièrement déraisonnable comme celui de Fritz Oerter pour avancer sa proposition de non-violence, et plus encore à l’époque où il le fit.

Rappelons cependant, pour ne pas le traiter de pur esprit, qu’il incluait le sabotage et la grève à sa non-violence. Il en faut moins que ça pour être accusé de terrorisme.

*

Berry, David, Le Mouvement anarchiste en France, 1917-1945,

co-édition Noir et Rouge éd., Les Éditions libertaires, 2014, 452 p.

Gordon, Uri, Anarchy alive!

Les politiques antiautoritaires de la pratique à la théorie

(traduction de Vivien Garcia), Atelier de création libertaire, 2012, 248 p.

Manfredonia, Gaetano, Histoire mondiale de l’anarchie,

éditions Textuel, 2014, 288 p.

Oerter, Fritz, Violence ou non-violence ?

Cerny, Wien/Leipzig, 1920 ; réédité en juin 1988

dans le n° 125 du journal Graswurzelrevolution.

Traverso, Enzo, La Violence nazie,

une généalogie européenne,

La Fabrique éd., 2009, 192 p.

♦ ♦ ♦ ♦